サンフランシスコ日本語補習校の評判口コミは?学費や生徒数など詳しく解説

サンフランシスコ日本語補習校ってどんな学校なんだろう?

学費や生徒数、実際の評判を知りたい!

娘二人が現地補習校に通っていて、小・中学部の補習校の保護者として9年間経験しています。

サンフランシスコ日本語補習校は、補習校としてはかなり大きな日本語補習校ですね。

この記事では、駐在や海外移住でサンフランシスコ日本語補習校を検討しているお子さんとご家庭に向けて、気になる学費や学校の様子、評判口コミなどを詳しく紹介します。

\お子さんの学習で悩んでいる方へ/

海外での学校生活は、日本では体験できない学び方やコミュニケーション経験ができる良さがありますよね。

一方で、日本との違いやギャップに戸惑い悩むお子さん・ご家庭も多いのではないでしょうか?

「補習校や塾だけでは学力が心配」

「補習校には通うのが難しい」

「帰国後の受験対策をしておきたい」

「日本の学習指導要領に合った勉強をさせたい」

このようなご家庭におすすめなのが、海外子女に対応しているオンライン学習のすららです。

自宅のパソコンやタブレットで学習できるすららは、海外在住の生徒さんも多く、世界中の日本人学校でも採用されている実績のある教材です。

- お子さんの学力に合った無学年式学習

- ゲーム感覚で楽しく続けられる教材

- 現役塾講師コーチによる個別サポート

など、お子さんの学力や特性に合わせて楽しく学習できるのが最大の良さですね。

資料請求や入会などは全てWeb上で完結でき、世界中どの国からでも利用OK。

「帰国前から準備しておけばよかった…」とならないためにも、まずはすらら公式サイトをチェックしておきましょう!

サンフランシスコ日本語補習校の基本情報

| 学校名 | サンフランシスコ日本語補習校(サンフランシスコ校、サンノゼ校) |

|---|---|

| 学校所在地 | カリフォルニア州サンフランシスコ、サンノゼ |

| 対象学年 | ・幼稚部 ・小学部1~6年生 ・中学部1~3年生 ・高等部1~3年生 |

| 創立年 | 1968年 |

| 公式サイト | https://sfjs.org/ |

サンフランシスコ日本語補習校の評判口コミ

当時長女は小学3年で平日は現地校に通い、週末の土曜日のみの日本語補習校に通うことになりました。

やはり現地校に通うことで日本語に遅れが出ることが最大の懸念だったのが入学の最大の理由でした。

小学部は最も児童数が多いようでクラスは3クラスありました。

駐在のお子さんよりも永住組のお子さんのほうが多かったように思います。

ひとクラスは少人数でしたので子供たち同士もとても仲良くなり毎週の補習校をいつも楽しみにしていました。

先生方も熱心で親切で素晴らしい方ばかりでした。

運動会やバザーなどもイベントも多く、いずれも日本にいるかのような雰囲気でとても良かったです。

我が家はたった1年半の在籍となりましたが、慣れないアメリカ生活でストレスを抱えがちな長女の心の拠り所となる大きな存在となる補習校だったと思います。

ここはサンフランシスコ校もあり、かなり大勢の日本人学生が通っているマンモス校です。

普段はあまり日本人には会わないエリアに住んでいたのですが、補習校に来ると、こんなにたくさんの日本人が住んでいたんだと驚くほど大勢の子供と送迎の家族に出くわしました。

週に1回、土曜日だけしか通わないので日本語での授業時間は少ないです。

小1の我が子が通っていた時は、授業は国語と算数だけでした。

補習校に来ている間は英語禁止と言われていたそうです。

授業参観で親が観に行ける日があり、その日のために子供たちは、国語の教科書のある物語の音読を練習していて、当日はひとりずつ数行を音読して発表してくれたのがいい思い出になって、とてもよかったです。

日本文化を教えることも充実しており、お正月には、書き初め、茶道などの日本文化を体験できるフェスティバルのような日があり、子供はとても楽しんでいました。

我が家はいずれ日本に帰国するので、日本語の方が得意でしたが、クラスメイトにはアメリカ生まれで英語の方が得意な子もたくさんいました。

我が家がいた頃は、親が駐車場の交通整理や貸し出し本の管理などの手伝いをしなくてはならず、ちゃんと当番制になっていたのが日本ぽいと感じました。

校舎は現地の高校を借りて使わせてもらっており、ランチタイムの時は、教室の外の屋根がある通路にレジャーシートを敷いて、持参したお弁当を食べていて、冬はちょっと寒そうでした。

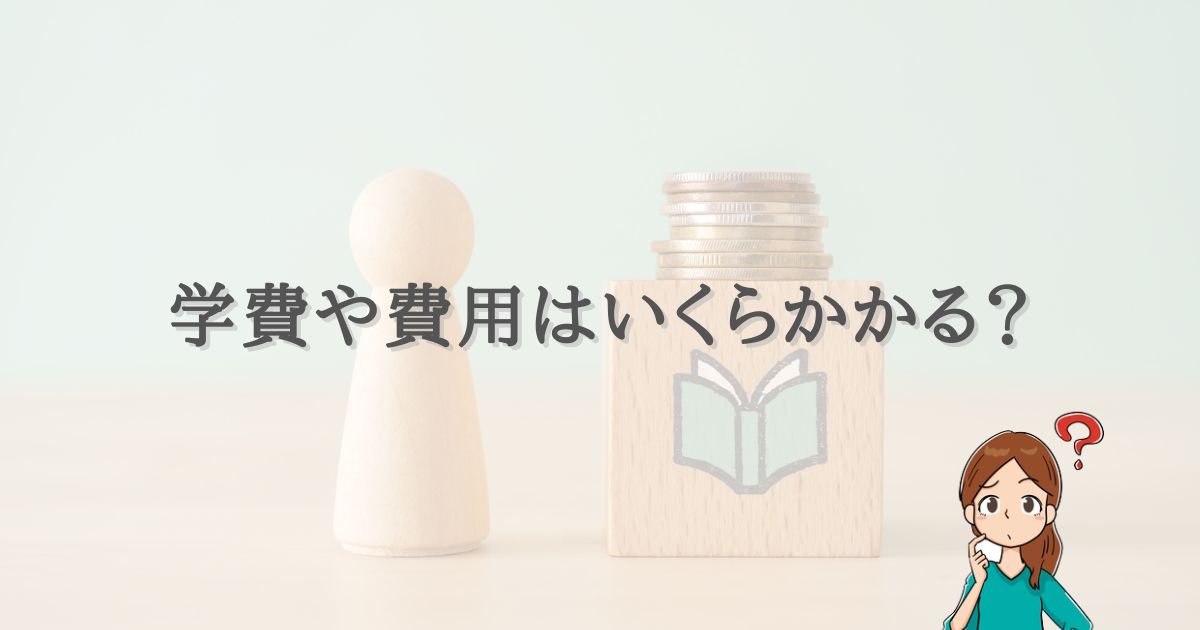

サンフランシスコ日本語補習校の学費・費用

| 入学金 | $250(約3万6,300円) |

|---|---|

| 月額授業料 | ・幼稚部:$240(約3万4,800円) ・小学部1、2年生:$172(約2万4,900円) ・小学部3年生~中学部3年生:$193(約2万8,000円) ・高等部:$240(約3万4,800円) |

| 月額保護者会費 (1人につき) | サンフランシスコ校$2.50(約363円) サンノゼ校$1.00(約145円) |

| 年間セキュリティ費 (1人につき) | $30(約4,400円) |

| 支払い方法 | 毎月25日ごろに銀行引き落とし |

※2022年度の場合

※日本円は2022年10月のレート($1=145円)で計算

サンフランシスコ日本語補習校の生徒数

サンフランシスコ日本語補習校は、幼稚部、小学部、中学部と高等部があります。

学区によってサンフランシスコ校、サンノゼ校にわかれます。

学校、学年ごとの生徒数は公表されていませんが、両校合わせて約1500人の生徒たちが学んでいます。

補習授業校としては世界最大規模です。

サンフランシスコ日本語補習校の特徴は?

サンフランシスコ日本語補習校は日本式の学校教育を通じて

- 日本語で学ぶ力

- 日米の異なる環境を受け入れる力

- 個性を伸ばし力強く生きていく力

を身につけられるよう独自のカリキュラムとなっています。

また日本人のアイデンティティを尊重しつつ、在外教育施設の特徴をいかして国際社会で生きるグローバルな人材を育てることを目標としています。

10日間の集中学習がある

サンフランシスコ日本語補習校では現地校の夏休み期間に10日間の集中学習が実施されます。

平日に補習校で学習する機会があるのはサンフランシスコ日本語補習校ならではの取り組みです。

週一回の土曜日だけではできないことが、10日間の集中学習で可能になります。

たとえば、期間中に球技大会を行うサンフランシスコ校中高部。

球技大会の練習だけでなく、生徒たちが協力してお揃いのTシャツを作る時間もあります。

各学年がスポーツや発表など趣向を凝らしたアクティビティーを行って親睦をはかります。

集中学習で学年ごとに工夫して楽しく学ぶ取り組みをしているサンノゼ校幼小部。

大縄跳びや伝承遊びなどを体験したり、休み時間には児童会によるゲーム大会、読書タイムには図書委員会による読み聞かせもあります。

集中学習最終日近くにはクラスごとに学習発表会があり、日ごろの成果をみんなに見てもらえるよい機会です。

集中学習のような学びの場があると、土曜日の授業だけでは発見できない補習校生活の素晴らしさを体験できますね。

日本の文化、友だち同士のつながりをあらためて実感できる学校行事だと思います。

理科・社会を取り入れたカリキュラムが充実

サンフランシスコ日本語補習校では年間46日の授業が行われます。

小学部1、2年生は4時間授業。

国語2時間、算数1時間、活動1時間です。

小学部3年生以上の学年は5時間授業。

小学部3年生~中学部3年生までは、国語2時間、算数(数学)2時間、理科・社会1時間です。

高等部1~3年生は、国語2時間、数学2時間、社会1時間です。

国語だけでなく、算数(数学)、理科、社会にも力を入れているカリキュラムですね。

漢字は苦手だけど、現地校で習う算数や理科、社会は自信がある子どもたちもいます。

そんな子どもたちにとって日本語でも学べるのはとてもよい学習機会ですね。

年間行事で日本文化が体験できる

サンフランシスコ日本語補習校では、さまざまな年間行事が行われます。

季節の変化の少ないカリフォルニアで日本の春を感じられる4月の入園、入学式、3月の卒園、卒業式。

幼小部は運動会、中高部は球技大会が実施されます。

また幼稚部の発表会、中高部の学芸祭や文化祭は補習校生活を盛り上げています。

小学部は児童会、中高部は生徒会の活動が活発に行われていて生徒主導のドッジボール大会やゲーム大会を開催。

保護者会主催の古本市があり、買い物体験ができたり、読書の奨励にもなって子どもたちも保護者も嬉しいイベントです。

海外に住んでいると日本の本に触れる機会が少ないのでこういった企画はとてもありがたく感じますね。

お正月イベントでは、かるた大会や書初め、双六、福笑いなど学年に合わせたお正月の遊びを楽しむことができます。

日本の季節行事をしっかり行ってくれるので、日本の文化を大切にできるところがいいですね。

サンフランシスコ日本語補習校の学費、生徒数などのまとめ

サンフランシスコ日本語補習校の学費や生徒数、特徴などについて詳しくご紹介しました。

サンフランシスコ日本語補習校は、補習授業校としては世界最大規模の学校です。

学区によってサンフランシスコ校とサンノゼ校にわかれています。

平日は現地校、土曜日は補習校といった学校の両立は簡単なことではありません。

補習校生活は子どもも親も一生懸命に取り組まないとならないことばかりです。

しかしサンフランシスコ日本語補習校で経験したこと、出会った仲間や先生は子どもたちにとって忘れられない思い出になります。

この記事が、サンフランシスコ、サンノゼへの駐在や海外移住の予定があるお子さんとご家庭の参考になればうれしいです。

.png)