お悩みママ

お悩みママうちの子は発達障害があり、勉強ができません。

このままだと将来も心配だし、家庭学習でできることは何かないでしょうか?

まつもと

まつもと元小学校教員・塾講師として約7年の指導経験があるまつもとです。

発達障害を持つお子さんの担任や学習指導をした経験があります。

発達障害を持っているお子さんは、学校でもなかなか授業に集中できなかったり他の子よりも理解するまでに時間がかかることもありますよね。

年齢が上がっていくにつれて勉強内容も難しくなるし、親としては「このままで大丈夫だろうか?」と不安に思うことも多いかと思います。

そこでこの記事では、発達障害のお子さんの「勉強ができない」に対して家庭学習でできることをご紹介していきます。

発達障害を持つ子の「勉強ができない」とは?

一言で発達障害といっても、

- LD(学習障害)

- ADHD(注意欠如多動性障害)

- ASD(自閉症スペクトラム障害)

などその種類は様々です。

いくつか組み合わさっている場合もありますし、逆に診断名がつかない「グレーゾーン」と呼ばれている場合がありますよね。

まつもと

まつもとまずは具体的に、あなたのお子さんは勉強の何ができないのかを考えていきましょう。

勉強そのものができない

ゲームばかりしている

発達障害の有る無しに関わらず、子供を持っている親なら一度は経験ある悩みですね。

特に発達障害があり勉強が苦手・できないと思っている子は勉強に対する意欲や自信をなくしがちで、楽しく遊べるゲームばかりをついやってしまいます。

親も勉強させなきゃと思い強く叱るものの、余計反発されて疲れてしまうお母さんも多いようです。

無理やりゲームから引き離すのも手段の一つですが、さらに子供がストレスを溜めてしまうことも考えられるため、実は対応が難しい問題です。

教材や持ち物の管理ができない

特にADHDの子は持ち物管理はとても苦手ですよね。

学校への忘れ物は当たり前、ランドセルや机の中を見ればぐちゃぐちゃという子も多いです。

忘れ物が多いと学校での勉強はより理解できないし、そもそも興味も持てずぼーっと聞いているだけで身につかないという場合もあるでしょう。

絵やイラストで分かりやすく示したり、可能であれば管理するものを減らすという方法も有効です。

国語の勉強ができない

文字が汚い、書くのが苦手

お子さんによりますが、うまく字の形を捉えることができずに漢字などが覚えられない・書けないという子もいますね。

発達障害のお子さんは人よりも時間はかかりますが、繰り返し文字の形を認識させることで次第に覚えてかけるようになるので、反復練習が必要になりますね。

一文字ずつ拾って読んでしまう

「拾い読み」「逐次読み」などとも呼ばれるもので、「ぼ・く・は・2・ね・ん・せ・い・で・す」のように1文字ずつ読んでしまうことです。

文や言葉として読むことができないので、内容が頭に入りません。

絵やイラストを参考にしながら、

「ぼくは」

「2年生です」

「ぼくは2年生です」

と文節で区切りながら読む練習を繰り返していくのがおすすめです。

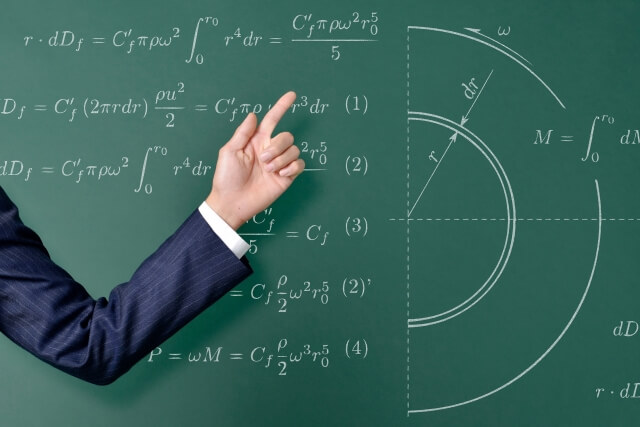

算数の勉強ができない

計算ができないとパニックになってしまう

数の並びやしくみが理解できていないまま複雑を計算をしてよくわからなくなってしまうことが原因と考えられます。

焦ってできない計算をできるようにするよりも、一度学習内容を戻って簡単なところからもう一度計算の練習をしていくことが大切。

特に算数は基礎から積み上げていかないとできない教科でもあるので、学年を戻ってでもお子さんができるところからゆっくりやっていきましょう。

文章問題ができない

文章問題は国語と算数の力の両方が必要となるため、かなり高度な問題です。

「計算はできるのに文章問題になるとできない」という場合は国語の読み取る力が不足していると考えられますね。

発達障害のある子の「勉強ができない」に家庭学習でできることは?

焦らずに反復練習が大切

具体的に発達障害のあるお子さんの勉強ができない要因を見てわかるように、国語でも算数でも理解できるまでには繰り返し同じことを練習することが大切になってきます。

親として「なんでこんなこともできないのか」「まだやらないとできないのか」と思ってしまいそうになるかもしれません。

ここはぐっと我慢して、時間をかけて焦らずに一歩一歩前に進んでいく気持ちでいましょう。

叱らずに褒める

何をするにも時間がかかったり、できていないことが目についたりするとついイライラして叱ってしまいがちですよね。

ただ発達障害の子には叱るのは完全に逆効果です。

障害の程度にもよりますが、発達障害を持っている子の中には「もうバカな子ねぇ」と冗談半分で言った言葉すらそのまま受け取ってしまい

「僕ってバカなの?ダメな子なんだ…。」

と感じてしまう子もいます。

自己肯定感(自分に自信を持つこと)が低い子は不登校やうつなどになる可能性も高まるため、叱るよりも褒めることを意識してあげてくださいね。

親だけでなんとかしようとしない

「時間をかけてあげるとか、褒めるとかできることならやってあげたい。でもそんな余裕は親にもない!」

その通りだと思います。

日々の生活や学校とのやりとりだけでもうお母さんは十分頑張ってきているはずですよね。

家庭学習についても、ぜひ親だけでなんとかしようとせず、ぜひ外部の力も借りていいと思います。

特にタブレット学習のすららは、発達障害の専門家監修の教材で「すららコーチ」と呼ばれる現役プロ講師がお子さんの性格や習慣、特性を把握した上で学習設計や進め方をフォローしてくれます。

まつもと

まつもとこちらの記事で詳しく紹介していますので、合わせてチェックしてみてくださいね。